[random_button label=”他の「ハナシ」を探す” size=”l” color=”indigo”]

有力実業家となった京山斎一

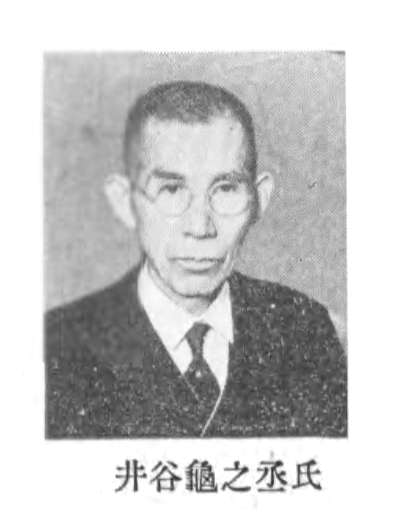

人 物

京山 斎一

・本 名 井口 亀之丞

・生没年 1867年3月10日~1934年1月

・出身地 和歌山

来 歴

京山斎一は浪曲黎明期に活躍した浪曲師。京山恭安斎の弟子として出発し、「京山斎一」として売り出したが明治末に浪曲師を廃業し、本名の井谷亀之丞の名前で実業家に転身。浪曲劇場「愛進館」の経営や大劇場・東洋劇場の建設などに携わった。

経歴は『大日本人物誌 一名・現代人名辞書』に詳しく出て居る。

井谷亀之丞 君は大阪の実業家なり旧紀州藩士井谷吉五郎の長男、慶応三年三月十日紀州和歌山に生る、九歳にし父を喪ひて十一歳母又鬼籍に入る、後ち高野元治(和歌山県書記官)氏の爲めに養育せらる稍々長して東京に出で諸方の寺院に入り小姓となり具さに艱苦を嘗む後ち紀州に戻り高野に適き旧紀州藩板原庵拙の次男恭安斎(京山と称し浮レ節の元祖)に就き浪華節の練習を受く時に歳十七なり技稍々進み京山斎一と称し師と共に各地を巡業して広島に出づ其滞在中偶々病を病を得て没す君廿六歳にして大阪に至り各席に出演して大に好評を博す廿九歳断然斯業を廃する事を決し記念として郷里に帰り大阪相撲興行を催ふし全然廃業するに至れり今や浪華節講演時より身を起し巨万の富を持ち得て成功したるもの蓋し全国君を以て嚆矢とす後ち大阪に居住し席主となりて難波新地、谷町、靭上通、内本町の四ヶ所に亭席を設け愛信亭と称し盛に興行す……

師匠は初代京山恭安斎というのだから芸歴は古い。二代目恭安斎は兄弟子に当たり、京山小円、京山若丸などは甥弟子に当る。

斎一自身も弟子を持ち、京山愛昇・京山春駒は売れっ子だったという。

1896年、安精政雄が入門。後に京山春駒と名乗り、関西随一の人気浪曲師となった。

1899年、大原鶴吉が入門。後に京山愛昇と名乗り、春駒と人気を競った。

1905年、事実上の廃業をし、「井谷亀之丞」名義で興行師・実業家になった。

当初は大阪相撲の巡業、浪曲や寄席興行の地方巡業などの仕事で食っていたというが、地道に富をためて、興行師として独り立ちを果たした。

浪曲師時代に築いた資産と人脈を武器に、千日前に「愛進館」を建設。浪曲劇場としてオープン。

浪曲時代のライバルであった広沢虎吉の作った「松島館」と「国光席」に並ぶ浪曲の殿堂として知られた。吉田奈良丸、京山小円を筆頭に関西浪曲のお歴々が顔を並べ、関西浪曲のブームを担った。

劇場の売り上げを元手に資産を増やし、浪曲劇場の外に映画館を経営したほか、映画館・芝居小屋の投資も行い、一躍実業家として知られるようになった。

1919年8月、千日前土地建物株式会社を設立し、映画会社や寄席を経営した。また同時期に帝国キネマの取締役にまで上り詰めている。

昭和に改元後、「東洋に誇れる立派な劇場を作りたい」と考えるようになり、建築家や仲間と結託して「東洋劇場」の建築を計画。

1931年1月30日に地鎮祭を決行。それから939日かけて東洋劇場を建設し、1933年8月31日に開場式が行われた。

モダンルネッサンス式を基盤に、高さ六十七尺、間口百四十八尺、奥行き百七十五尺、収容人数は最大5000人を導入できると謳う大劇場であった。

この大劇場の完成を見て安心したのか間もなく病気に倒れ、1934年1月急逝――と『国際映画年鑑 昭和9年版』にある。

井口の跡目は娘婿である松田政義が就任し、経営に勤しむ事となるが、夢にまで見た自慢の東洋劇場は昭和恐慌などの煽りを受けて、1934年5月に一度破産。

東洋劇場そのものは、井口のライバルであった大谷竹次郎率いる松竹に買収されている。

なお『大谷竹次郎物語』などでは「井谷亀之丞という、興行界には経験のない人」と書かれているがこれは嘘。少なくとも浪花節劇場の経営や映画館の経営は行っていたので事実である。

しかも、東洋劇場が破産したのは斎一が死んだ後であり、斎一を「興行には経験の無い」などと書くのは余りにもひどい。

[random_button label=”他の「ハナシ」を探す” size=”l” color=”indigo”]

コメント